映像:がしがし

触察:安原理恵

このコンテンツでは、八瀬陶窯から掘り起こした石黒宗麿の陶片を、作家(Artist)、視覚障害のある方(Blind)、学芸員(Curator)がそれぞれの専門性や感性を生かして読み解き、さまざまな感覚を使う鑑賞方法を創造していきます。

ページを閉じる触察:安原理恵

テキスト:中村裕太

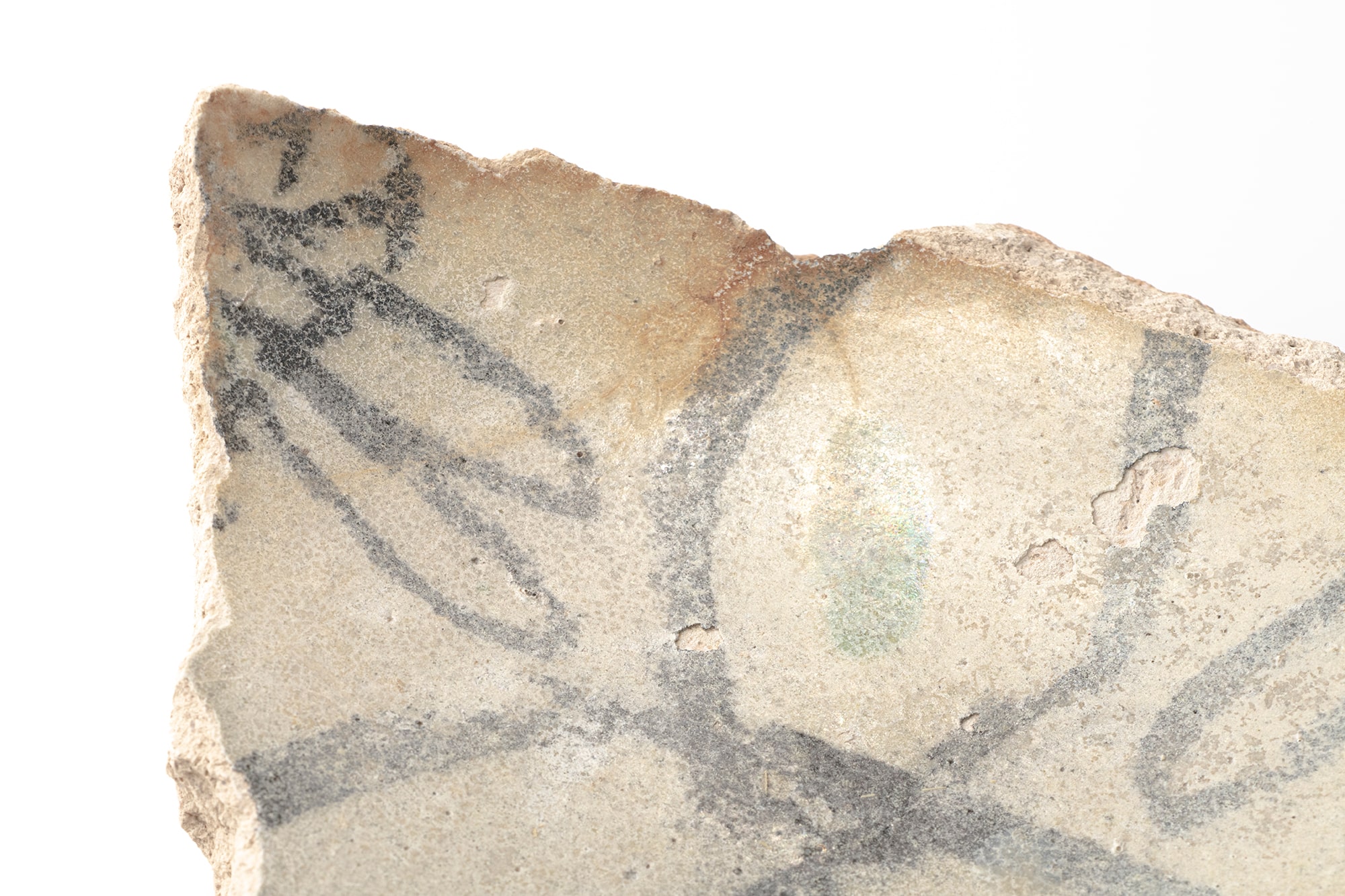

石黒は目新しい技術にも貪欲だった。京都市試験場は上絵の顔料にふのりを混ぜて乾燥させ、固めて棒状にした「上絵チョーク」を開発した。石黒はそのチョークで壺や大皿にバレーの踊り子やバラの花などを勢いよく描いている。清水卯一によると、石黒は一度もバレーの公演をみたことがないという。石黒のスケッチは、コンテを使って描いたものが多い。スケッチブックにコンテで描いていくように、器に描くことのできる上絵チョークの特性に惹きつけられたのだろう。この陶片は、何を描いているのかは分からないが、チョークが走っているのは分かる。《チョーク絵色釉皿》は、掛け分けされた釉薬の上に八橋を架けたようなチョークの模様が描かれている。

テキスト:

石黒宗麿の数多くの陶片。それを掘り起こすお手伝いさせて頂くと、これは試作じゃないかな?と中村裕太さんに教えてもらう、欠片じゃない試しの数々に出会いました。これは作家じゃなければ分からないことだなと思いつつ、作家同士の心の交流のようなものに思いを馳せました。

さて、作品をつくる上で「試す」という行為は非常に重要です。転ばぬ先の杖じゃないですが、小さいもので色々とテストしてみて、ぐっと真剣に本番に挑む、作品が出来上がるための必要不可欠なプロセスといえるでしょう。わたしの専門である建築であれば、そうたやすく実作をつくることが出来ないわけですから、たいへんです。建ててみて、やっぱダメだよねといって、壊すことなんて出来ないわけですから。そこで、建築では「模型」という、一旦ちいさいサイズで建築の形を検討してみたり、あるいはモックアップと呼ばれる、建築の一部だけを取り出して、実際の建設のように作ってみるということもします。分野が違えば呼び名が異なるようで、彫刻でも同じ用に「マケット」と呼ばれる、小さいさいずの彫刻を作ってみて、最終的に鋳型のブロンズ作品にしていくことなんかもあるわけです。

日本にも古代から、建築のまえのこうしたテストがあったようで、古文書に「様」(ためし)と呼ばれたものがあったようです。ただ、その実態は明らかではありません。なぜなら、試しは世の中にでることが無いわけですし、それを積極的に残そうともしてないからです。石黒宗麿のこうした試しの作品も、我々が掘り起こしてしまったから…怒ってるかもしれませんね。

でも考えてみれば、こうした試しのプロセスこそ、作家にとってきっと楽しいドキドキする、楽しい時間なのではないかと思うこともあります。新しい作品に向けて、未開の地を歩いてみる。試してみるという行為は、とても創造的な世界でもあるといえるでしょう。完成された落ち着きよりも、じつは試したワクワクと、ときに葛藤の姿を、そこに垣間見ることもあるでしょう。石黒宗麿の八瀬とうようの姿に、惚れるのは。こうした作家の生身に触れているからでもあるかもしれません。

テキスト:

石黒宗麿の陶片にのこる線刻と、それによる副産物のバリ。一本の単純な線だけでも、それが作品として結実したときには、作家とモノとの間の力学のようなものが否応なく感じさせられます。作家は、一本の線だけでも緊張や緩和、あるいはスピードなどを宿すことができるのです。

そうした線と力学との関係が作品として昇華されたものに、マルセル・デュシャン(Marcel Duchamp)の《三つの停止原器》(1913-14/1964年)があります。これは長さ1メートルの紐を、さらに1メートルの高さから落とし、その落下した紐が描いた曲線をかたどったものです。床に落ちたその瞬間を停止の原器とつけています。本来、定めようもない「停止」という状況を、あえて原器と名乗ることで、かつての権威の象徴でもある原器の地位を嘲笑するかのようです。

こうした線に力学を与える作品もあれば、線の抽象性の高さを利用して、そこに意味を詰め込んだ作品もあります。たとえば、長谷川三郎の《蝶の軌跡》(1937年)は、線のみにより、見る人に蝶々の飛ぶ姿を連想させ、同時に、無限の記号にもみえる記号的な意味を付加させることで、そこに軌跡という動きも表現しているといえます。

こうした、「線」による表現は、それが高い抽象性をもつからこそ、そこに様々な意味を見出しうる表現の手法として、作家を掴むのでしょう。

本コンテンツには音声が含まれます。