五月二十六日(金)

(…)それから自動車で(上野、今、白鳥、竹内の諸氏と共)浅草の遊楽街へいく。眼まぐるしいほど多彩、光、映画、ざわめき、色とりどりな広告!(…)この遊楽街には飲屋もあれば屋台屋、小料理屋もあり、それが歩道に沿うてずらりと並んでいる、客は暖簾のなかで食べるのである。ビール店に入る、モダンないかもの、しかし懸賞に当選した二枚の広告はなかなかよかった、いかものの問題!今氏と話す一一珍しく親しみ深い人だ

ブルーノ・タウト『日本タウトの日記一九三三年』岩波書店、1975年、99頁

1933(昭和8)年、分離派建築会の建築作品が一通り関東平野に出揃った頃、ブルーノ・タウト(1880-1938)は、今和次郎(1888-1973)と浅草でビールを飲み交わした。二人は、日中に早稲田大学で出会い、浅草に移動する。話が盛り上がり始めたのは、サムライ映画を見終わって、ビール店に入ったあたりだろう。

タウトは今と何を話したのだろうか。その場に居合わせていたのは、タウトを日本に招聘したインターナショナル建築会の上野伊三郎(1892-1972)、ベルリン工科大学を卒業し早稲田大学助教授の白鳥義三郎(1898–1965)、今の助手であった竹内芳太郎(1897-1987)である。タウトが来日する前、上野は竹内にどのような日本の芸術や文化、特に建築物を案内しようかと相談し、竹内は、茶の湯や能、伊勢神宮や桂離宮などを勧めている*1。タウトは、こうした上野をはじめとした「案内人」と日本各地を訪れ、自らの眼を頼りに「日本」を再発見したのである*2。今はそうしたタウトを取り巻く案内人たちの動向や思惑を察知していたのではないだろうか。だからこそ、「モダンないかもの」だらけの浅草の歓楽街へタウトを誘い出し、「もうひとつの日本」を案内したのかもしれない。

そこで本稿ではそうした仮説をもとに、前半は、タウトと今の会話を積極的に推察し、後半は、タウトによる「新建築小探検行」をもとに「いかもの」という言葉の内実を読み解いていきたい。そして、最後に今日の「分離派建築小探検」を紹介する。

げてものか、はいからか

二人の会話はどこからはじまったのだろう。先に見たサムライ映画についてかもしれないが、日中に今がタウトに手渡した『民家図集』が会話のきっかけとなったのではないだろうか*3。今は1917(大正6)年に柳田國男(1875–1962)らが立ち上げた「白茅会」で日本各地の農村や漁村の民家調査をはじめるが、1923(大正12)年の関東大震災を期に、その研究対象は都市空間へと広がっていく。そして、震災からの復興のなかで立ち上がってくる仮設建築をペンキで装飾する「バラック装飾社」と、都市生活者の行動を観察し、記録する「考現学」を始めた。そんなことを一通り話すと、タウトは、バラック装飾社に関心を向けた。なぜなら、タウトが1906年に初めて依頼を受けたウンターリークシンゲン教会の仕事は、色彩を駆使した装飾文様によって改修したからである。バラック装飾社の「建築を装飾する」というアイディアに親しみを感じたのだ。タウトは「どのような装飾を施したのか」と尋ねると、今は「野蛮人の装飾をダダイズムでやった」と答え、場がだんだんと打ち解けてくる。もともと画家を目指していたタウトにとって、そうした表現主義的な装飾方法に合点がいかなかったが、そこは今のウィットな返しで紛らわされた。タウトは浅草の「モダンないかもの」に触発されつつ、今がなぜここに誘い出したのかを勘付き始める。

バラック装飾社《カフェー・キリン外観》1923(大正12)年

バラック装飾社《カフェー・キリン外観》1923(大正12)年

出典:『建築写真類聚バラック建築巻一』洪洋社、1923年

今は、続け様にバラック装飾社の活動に異を唱える若者たちを紹介する。その若者たちこそが分離派建築会である。瀧澤眞弓(1896-1983)は、建築家である今が美術家たちと行ったことに対して、「建築は絵描きや装飾家のキャンバスではない(…)バラック装飾社の建築は、余りにも自己満足に満ち、単なる看板に堕している」と反感を率直に述べている*4。それに対して今は「一人のすわっている人を眺める、そしてその人の個性を、性格を、そしてその場にわかしているそのときの感情や気分を、すわっている背後の壁に、パターンで表現したくなる。画家がそのままの実体をカンバスのうえに描写するのと同じ努力で、室内の壁に、その努力をやってみる。それが許されていいことであろう」と応答した*5。タウトは、ビールを片手にそうした装飾論争に耳を傾けながら、「いかもの」についての考えを話し出す。

私は芸術に対する唯一無二の原理なるものを、手工と民藝か或は機械工芸と現代主義かといふ対立のいづれか一にのみ認めようとするのは、極めて非芸術的であると思ふ。そのやうなことをすれば芸術はいかものにならざるを得ない、即ち民藝(げてもの)がいかものに、また頑な現代主義がハイカラになり遂にいんちきに堕するのは必至であらう

ブルーノ・タウト「げてものかはいからか」『アトリエ』1936年

タウトの日記には、何度となく「いかもの(キッチュ)」という言葉が登場する。その多くは、欧米の表現様式を安直に受け入れようとする日本の建築物や工芸品(はいから)に向けられ、足元にある日本の伝統的な建築や工芸(げてもの)への回帰を促している。さらに、そのいずれかを選択するのではなく、双方のバランスを保つことがこれからの日本の建築や工芸のあるべき姿だと考えていた。そうした考えを踏まえると、バラック装飾社の装飾は、単なる「看板」ではなく、「手工」と「現代主義」を兼ね備えたものとしてタウトに受け入れられたのかもしれない。

話は、関東大震災から復興を遂げつつある10年後の東京の新建築に移っていく。タウトは一週間ほどの東京滞在で、何人かの分離派建築のメンバーにも会い、その建築物を見てまわっている。そのなかでも石本喜久治(1894-1963)は、1922(大正11)年にドイツでタウトを取材していたため、来日時のタウトにもっとも近しいメンバーだった。そのため石本は東京でのタウトの訪問先にたびたび同行している。その他にも、大阪の朝日新聞社での講演会の時に開かれていた「新興建築展」で自らが設計したツェーレンドルフ・ジードルンクを蔵田周忠(1895-1966)が描いた水彩画を見かけたことをきっかけに、東京で蔵田を訪ねている。なによりその水彩画が「非常によくできていた」と今に伝えると、今はうれしそうに「私の教え子です」と答えた*6。

蔵田周忠《ツェーレンドルフ・ジードルンク》水彩、1931(昭和6)年

蔵田周忠《ツェーレンドルフ・ジードルンク》水彩、1931(昭和6)年

東京都市大学図書館蔵田周忠文庫所蔵

タウトはこれまでの話を振り返りつつ、「バラック装飾社は、すでに立ち上がった建物を観察し、その建物から触発された装飾をペンキで描いていく。他方で分離派の建築家たちは、芸術としての建築を標榜し、まるでロダンやマイヨールの彫刻のように形態に注視していく。そうしたハイカラな現代主義だけを追い求め、自立した芸術であろうとする分離派の建築の弱さは、そうした点にあるんじゃないだろうか」と問いかける。今は1922(大正11)年に上野で開催された平和記念東京博覧会のいくつかのパビリオンを分離派建築会が担当したことを紹介しつつ、「私は分離派たちの夢想している一つの仕事は、民衆的な、そして現実的なものではなく、人のまれな孤島の上か、寂しい野の上か、またもっと積極的に突進めて考えるならば、劇場の舞台の上の芸術にならなければ、正確な意味で成立しない」と答える*7。今は芸術としての建築ではなく、生活空間としての建築に関心をもっていた。さらに、都市空間を個別の建物としてでなく、その街に生活する民衆によるひとつの運動体として捉えていた。今は続けて、「浅草は万人共楽の楽天地だ。誰もが肩のこりをとき、タガをゆるめて楽しめる(…)浅草ほどに民衆的の歓楽街はない」とはにかんだ*8。タウトは今の思惑を深く理解し、日記に「いかものの問題!」とだけ記したのだ。

《平和記念東京博覧会 絵葉書》1922(大正11)年

《平和記念東京博覧会 絵葉書》1922(大正11)年

芸術か、生活か

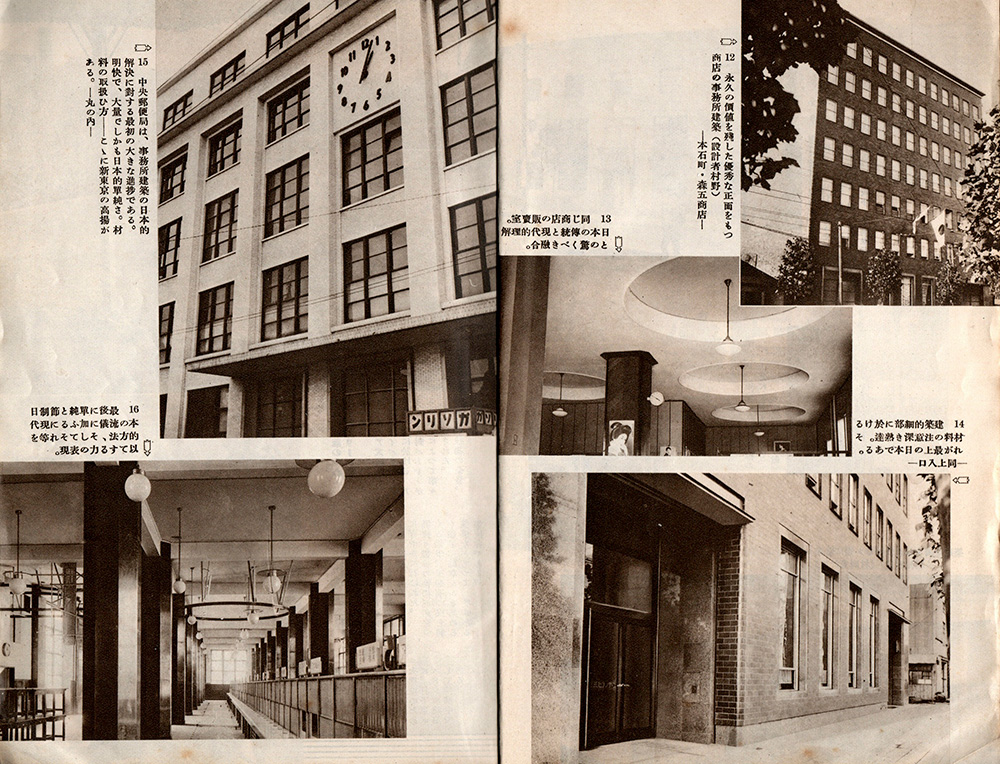

9月23日、タウトはカメラを片手に、案内人の蔵田と関東平野を巡っていく。雑誌『婦人之友』の企画「新建築小探検行 ブルノ・タウト氏と東京を歩く」が舞い込んだのだ*9。当日の探検ルートは分からないので、誌面に沿って歩いてみることにしよう。

「新建築小探検行 ブルノ・タウト氏と東京を歩く」

「新建築小探検行 ブルノ・タウト氏と東京を歩く」

出典:『婦人之友』第27巻第11号、1933(昭和8)年

誌面の冒頭、タウトは日本画家・楠瀬日年(1888-1962)が「銀座一帯の建物は博覧会の建築のやうに見える」と言ったことを紹介している。はじめに丸の内の《日本倶楽部》(1915(大正4)年)と《電気倶楽部》(1927(昭和2)年)を並べ、前者は1915年頃の作であるが、「趣味の変化した今日でもなほ質を保つてゐる」とし、後者はドイツの建築家ハンス・ペルツィヒ(1869-1936)風にインド、タイ、中国を加味した博覧会的と評する。次に、日本橋で、分離派建築会のメンバーである山田守(1894-1966)設計の《小郵便局》(1928(昭和3)年)は「単純で強い表現」とし、ついで、九段下の蔵田設計の《不動銀行》(1928(昭和3)年)は「よき比例による現代性。併し流行を追ふたのではない。それは希臘(ギリシャ)・羅馬(ローマ)の列柱前面の常套よりも優れた銀行建築の意味を表現する」と評する。さらに神田にあった村野藤吾(1891–1984)による《森五商店》(1931(昭和6)年)は、「永久の価値を残した優秀な正面をもつ焦点の事務所建築」とし、吉田鉄郎(1894-1956)による《中央郵便局》(1931(昭和6)年)は、「事務所建築の日本的解決に対する最初の大きな進歩である。明快で、大量でしかも日本的単純さ。材料の取扱ひ方一一ここに新東京の高揚がある」として大きく写真を扱っている。こうしてみるとタウトの評価は分離派よりも村野や吉田に向かっていたことがよく分かる。

このような記事を見るとタウトは特定の建築家とその建築物に対して批評をしているように思うが、必ずしもそれだけではない。御茶ノ水の「お茶の水駅と聖橋」では、「運河と交通路と鉄道とそして風景との協力構成。併し橋の形態が停車場の建築家と反目する」とその釣り合いの悪さを指摘している。聖橋は山田がデザインに関与している。このようにタウトは街の総体に対して建築物が環境と釣合が取れているのかを判断し、その不釣り合いなものを「いかもの」と呼んだのである。そして、その眼差しは個別の建築物からより民衆の生活空間へと向かっていく。

十二月二十一日(木)

夜になると、見事な街頭照明には、軒並みにつるされた色提燈の明りが加わってくる、提燈は、小形の丸いほおずき提燈で、火袋は赤と黄に塗り分けてある。これらのものがすべて一体となって、一種の芸術めいたものを構成している、一一民衆芸術だ、そして確かにいかものだ。しかしそれでも全体が多彩を極めているので、いかものなりにつきづきしいところがある、そうなると建築もまたこれ迄とは全く違った観点からみられねばならない。いかものは必ずしも最悪のものではない、観る人の心を喜ばす魅力のないもの(実際、近頃の新しい建築はそういうものばかりである)、いかものよりもっと悪いのだ。奮い建築にも、傑作といえるものは極めて稀である、しかしそれでもまだ民衆のうちに普ねく生きている優雅な趣がそこには現されているのである

ブルーノ・タウト『日本タウトの日記一九三三年』岩波書店、1975年、393頁

このように民衆によって作られた造作を「いかもの」としつつも、その生活空間を楽しもうとする姿勢が見受けられる。タウトはいかものか否かはそのものの「質」であり、突き詰めれば「趣味」にいたるものとした。このようにタウトは東京を巡りながら、「いかもの」への眼差しを深めていったのである。

分離派建築小探検

撮影:松木直人

撮影:松木直人

私がベルリンで描いてきた水彩画の中に数枚に、タウトの制作たるブリッツやツェーレンドルフのジードルンクの写生である。それを見せると、ひどく懐かしがつて、絵と私の顔とを等分に見比べながら、タウトがよくする一一何度も軽く合点して見せ、おほげさな褒め方をしてゐた

蔵田周忠『ブルーノ・タウト』相模書房、1942年

東京都市大学図書館の蔵田周忠文庫で見た蔵田の水彩画は印象深い。タウトはなぜ蔵田の水彩画を高く評価したのだろうか。蔵田は、完成されたジートルンクでなく、工事現場を描いている。建物は奥の方に描かれ、大半は木々のなかにある資材ばかりが描かれている。木々はその細部まで描き込んでいる。タウトは、そうした水彩画の構図に魅せられたのだろう。ジートルンクは白樺の木々を極力排することなく設計されたという。そんな設計の意図に近しい構図で描いていることに惹きつけられたのだ。

その後、1928(昭和3)年に蔵田が西荻窪に設計した旧米川邸(現・野田邸)に訪れた。タウトもロシア文学者の米川正夫(1891–1965)を何度か訪ねている。現在お住まいの野田さんは、庭のパーゴラに藤の花が咲いた写真を見せてくれた。その時は、なにも思わなかったが、蔵田の著書『ブルーノ・タウト』の表紙には、1930年に蔵田が暮らしたツェーレンドルフ・ジードルンクの庭の写真が付けられている。この二つの写真に写り込んだ風景にはいくつかの共通性を見出すことができる。たとえば、パーゴラであり、数段下がった庭である。けれどそれだけではない。そこには住人の生活を垣間見ることができるのだ。分離派建築会の建物は、粘土で作った建築模型のようにかつて芸術であったかもしれないが、今日では生活の場へと変容しているのだ。

《旧米川邸》1928(昭和3)年

《旧米川邸》1928(昭和3)年

出典:東京都市大学図書館(蔵田文庫)

《旧米川邸》(現・野田邸)の庭 撮影:筆者

《旧米川邸》(現・野田邸)の庭 撮影:筆者

蔵田が暮らしたツェーレンドルフ・ジードルンクの庭

蔵田が暮らしたツェーレンドルフ・ジードルンクの庭

出典:蔵田周忠『ブルーノ・タウト』相模書房、1942年

野田さんは「この家に住むのも大変よ」と言う。夕刻におもむろに立ち上がり、この建物に不釣り合いなカーテンと同じ生地の丸板を取り出した。丸窓の上に打ち付けた釘にその丸板を引っ掛けると、ピタリとはまった。

《旧米川邸》(現・野田邸)の丸窓と丸板 撮影:筆者

《旧米川邸》(現・野田邸)の丸窓と丸板 撮影:筆者

謝辞

野田さま、東京都市大学 岡山理香先生、東京都市大学図書館 坂元真澄さまには、記事の執筆に当たり多大なるご協力をいただきました。この場を借りて御礼申し上げます。

註

*1 竹内芳太郎『年輪の記 ある建築家の白画像』相模書房、1978年

*2 蔵田周忠「ブルーノ・タウトに就いて」『新建築』第17巻第9号、1941年、61頁「一一タウト氏が飛騨白川で純日本的な農家を発見したのはこの旅行である一一」と解説されたのなどは、一寸見ると白川の民家がタウトによつて「発見」されたやうに誤解し易い(…)あれはタウトにそれを見せるために、建築家上野伊三郎氏が企画して案内されたのであり、それをタウトは正しく理解し、驚嘆したのである(…)タウトはそれを率直に受け入れ、正しく見、正しく判断し、しかも新鮮な筆致で、我々の表現し得なかつたやうな新しい視角を示唆し、之を力強い表現で以て、充分に我々の前に證しを立ててくれたのである。この事は忘れてはならないタウトの功績である

*3 綠草会編『民家図集』大塚巧芸社、1930年

*4 瀧澤眞弓「ペンキ屋へ大工より抗弁」『時事新報』1923年12月22日

*5 今和次郎「装飾芸術の解明」『建築新潮』5巻20号、1924年

*6 蔵田は、1920年に早稲田大学理工学部建築学科選択学修として今のもとで民家の調査を行っていた。

*7 今和次郎「博覧会の建築」『太陽』1922年4月

*8 今和次郎『新版大東京案内』中央公論社、1923年

*9 「新建築小探検行 ブルノ・タウト氏と東京を歩く」『婦人之友』第27巻第11号、1933年 誌面の冒頭には、タウトが設計した《ツェーレンドルフ・ジードルンク》1931年を掲載している。朝日新聞社記者の斎藤寅郎(1902-1971)と建築家の吉田鉄郎(1894-1956)も同行している。

中村裕太

1983年東京生まれ、京都在住。2011年京都精華大学博士後期課程修了。博士(芸術)。京都精華大学芸術学部特任講師。〈民俗と建築にまつわる工芸〉という視点から陶磁器、タイルなどの学術研究と作品制作を行なう。近年の展示に「第20回シドニー・ビエンナーレ」(キャレッジワークス、2016年)、「あいちトリエンナーレ」(愛知県美術館、2016年)、「MAMリサーチ007:走泥社—現代陶芸のはじまりに」(森美術館、2019年)、「表現の生態系:世界との関係をつくりかえる」(アーツ前橋、2019)、「ツボ_ノ_ナカ_ハ_ナンダロナ?」(京都国立近代美術館、2020)。著書に『アウト・オブ・民藝』(共著、誠光社、2019年)。

京都国立近代美術館

京都国立近代美術館